Geneviève de Gaulle - Anthonioz

Fille de Xavier de Gaulle, frère du général de Gaulle, Geneviève est née le 25 octobre 1920 à Saint-Jean-de-Valériscle (Gard). Résistante dès juin 1940 dans le réseau dit du Musée de l'Homme, elle multiplie les actions de renseignement et d’information. Ayant rejoint en 1943 le mouvement Défense de la France, elle est arrêtée à la suite d'une trahison dans une souricière tendue aux membres du mouvement par la Gestapo française, le 20 juillet 1943. Emprisonnée à Fresnes, elle est déportée au camp de concentration de Ravensbrück en février 1944.

Dès son retour de déportation, elle devient membre active puis présidente de l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR). Elle participe également à l’essor du mouvement politique lancé par son oncle, le RPF. En 1958, elle travaille au cabinet d'André Malraux quand elle rencontre le Père Joseph Wresinski, alors aumônier du bidonville de Noisy-le-Grand. Dans les souffrances des familles qu'elle y découvre, elle revoit celles qu'elle-même et d'autres déportés ont vécues et décide de s'engager avec le Père Joseph dans le mouvement ATD Quart Monde que celui-ci a fondé. Elle est présidente de la branche française de ce Mouvement de 1964 à 1998. Nommée en 1988 au Conseil économique et social, elle se bat pendant dix ans pour l’adoption d’une loi d’orientation contre la grande pauvreté. Reportée en 1997 pour cause de dissolution de l’Assemblée nationale, la loi est votée en 1998.

Geneviève Anthonioz de Gaulle est décédée le 14 février 2002 à Paris.

Une jeunesse sarroise haut ▲

La jeunesse de Geneviève de Gaulle est marquée par deux drames : orpheline de mère à 4 ans et demi, elle doit faire également face au décès de sa sœur Jacqueline survenu en 1938. Elève brillante et studieuse, elle passe son enfance en Sarre, poste d’observation privilégié pour comprendre la montée du péril nazi.

"Un seul droit, celui de Résister" haut ▲

Etudiante en histoire, Geneviève de Gaulle refuse l’armistice que Pétain appelle de ses vœux dès le 17 juin 1940. Elle s’engage au sein du réseau du Musée de l’Homme, accomplit plusieurs missions clandestines en zone sud où elle participe à la création d’un maquis en Haute-Savoie. Elle œuvre également à la rédaction et la diffusion du journal clandestin Défense de la France au sein du mouvement éponyme.

Ravensbrück haut ▲

Arrêtée le 20 juillet 1943, elle est internée six mois à la prison de Fresnes puis transférée à Compiègne. Elle fait partie des 1000 Françaises du « convoi des 27 000 » qui arrivèrent le 3 février 1944 au camp de Ravensbrück. Subissant les traitements les plus dégradants, elle survit grâce à la solidarité de ses camarades de déportation. Placée à l’isolement à partir d’octobre 1944 (dont 4 mois dans un bunker sans lumière), la nièce du général de Gaulle est transférée le 28 février 1945 et retrouve Xavier, son père à Bâle après des semaines de périple à travers l’Allemagne.

La nécessité de témoigner haut ▲

Dès son retour de déportation, Geneviève de Gaulle poursuit son engagement : auprès d’autres déportées, en fondant l’Associations des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR). A travers les articles publiées dans leur revue « Voix et Visages », les conférences et son audition lors de procès (dont celui de Klaus Barbie), Geneviève de Gaulle entend témoigner de la barbarie vécue à Ravensbrück. Elle milite également au sein du Rassemblement du Peuple Français ( RPF), fondé par son oncle en 1947.

Le refus de la misère haut ▲

Mère de quatre enfants, Geneviève de Gaulle-Anthonioz rencontre en 1958 le père Joseph Wresinski, qui lui fait découvrir les conditions de vie au sein du bidonville de Noisy-le-Grand. Après avoir quitté son poste au cabinet d’André Malraux, ministre des Affaires culturelles, elle va alors soutenir les combats de l’association Aide à Toute Détresse (ATD), qu’elle préside à partir de 1964. Après des décennies de lutte et de sensibilisation des plus hautes autorités de l’Etat, Geneviève de Gaulle se présente devant l’Assemblée Nationale le 15 avril 1997 pour défendre une proposition de loi visant à lutter contre la grande pauvreté. La loi sera finalement adoptée en 1998 malgré la dissolution et le changement de majorité.

La mémoire de Geneviève Anthonioz de Gaulle haut ▲

Décédée le 14 février 2002, Geneviève de Gaulle-Anthonioz a consacré son existence à la défense des démunis. Aujourd'hui, plusieurs établissements scolaires portent son nom, notamment dans le Gard, l'Hérault, la Haute-Savoie. De nombreuses communes ont baptisé une de leur rue ou place du nom de la nièce du Général (Paris 15e, Rennes, Millau, Athis-Mons, Compiègne, Romans-sur-Isère, Chambéry...).

Voir le bloc-notes

()

Voir le bloc-notes

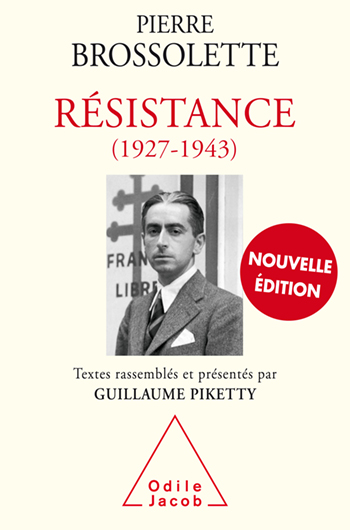

() Intellectuel engagé puis journaliste, pionnier de la résistance intérieure devenu l’un des principaux artisans de l’unification de l’armée des ombres sous l’autorité gaullienne, Pierre Brossolette vécut passionnément avant de mourir tragiquement en 1944. Homme de plume autant que du verbe, mû par des idées anticonformistes et par un puissant désir de rénovation, il a légué plus de mille articles, chroniques radiophoniques, rapports ou discours. Vingt-six de ses textes parmi les plus évocateurs sont présentés dans ce recueil – dont la fameuse apologie aux « soutiers de la gloire » ou la lettre courageuse du 2 novembre 1942 au général de Gaulle. Écrits à des moments clefs de la vie de Brossolette ou en écho à des débats cruciaux, ils plongent au cœur des défis auxquels les Français, l’Europe et le monde furent confrontés durant l’entre-deux-guerres puis les années noires.

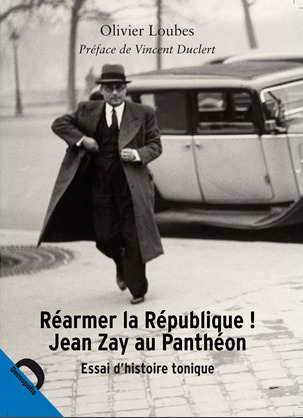

Intellectuel engagé puis journaliste, pionnier de la résistance intérieure devenu l’un des principaux artisans de l’unification de l’armée des ombres sous l’autorité gaullienne, Pierre Brossolette vécut passionnément avant de mourir tragiquement en 1944. Homme de plume autant que du verbe, mû par des idées anticonformistes et par un puissant désir de rénovation, il a légué plus de mille articles, chroniques radiophoniques, rapports ou discours. Vingt-six de ses textes parmi les plus évocateurs sont présentés dans ce recueil – dont la fameuse apologie aux « soutiers de la gloire » ou la lettre courageuse du 2 novembre 1942 au général de Gaulle. Écrits à des moments clefs de la vie de Brossolette ou en écho à des débats cruciaux, ils plongent au cœur des défis auxquels les Français, l’Europe et le monde furent confrontés durant l’entre-deux-guerres puis les années noires.  À l’heure où l’on mobilise les valeurs de la République pour redonner un avenir à la France, quelle signification prend l’entrée de Jean Zay au Panthéon? Cet essai d’histoire tonique décide de le demander à Jean Zay lui-même. On est surpris de voir à quel point sa République est la nôtre, combien elle peut réarmer le présent. Même si l’époque a changé, les combats de Zay pour la liberté face aux dictatures, son engagement pour l’égalité, son sens de la fraternité, sa trajectoire de jeune ministre de l’Éducation nationale, son action de réformateur social par la culture, sa résistance aux haines conjuguées pour l’abattre, nourrissent de précieux enseignements pour aujourd’hui et pour demain. Jean Zay démontre que la République n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle retrouve ses valeurs morales et politiques.

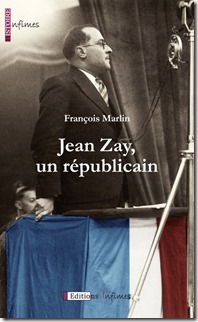

À l’heure où l’on mobilise les valeurs de la République pour redonner un avenir à la France, quelle signification prend l’entrée de Jean Zay au Panthéon? Cet essai d’histoire tonique décide de le demander à Jean Zay lui-même. On est surpris de voir à quel point sa République est la nôtre, combien elle peut réarmer le présent. Même si l’époque a changé, les combats de Zay pour la liberté face aux dictatures, son engagement pour l’égalité, son sens de la fraternité, sa trajectoire de jeune ministre de l’Éducation nationale, son action de réformateur social par la culture, sa résistance aux haines conjuguées pour l’abattre, nourrissent de précieux enseignements pour aujourd’hui et pour demain. Jean Zay démontre que la République n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle retrouve ses valeurs morales et politiques.

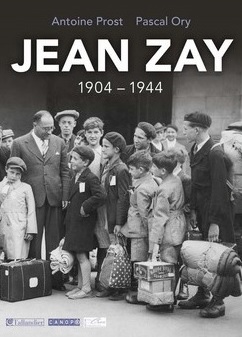

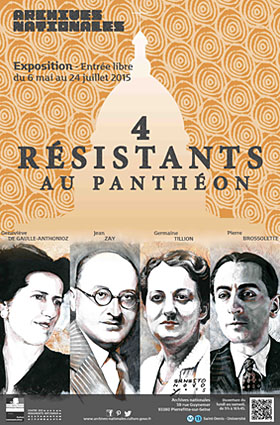

Exposition aux Archives nationales à Pierrefitte du 6 mai au 24 juillet 2015 - entrée libre et gratuite

Exposition aux Archives nationales à Pierrefitte du 6 mai au 24 juillet 2015 - entrée libre et gratuite Cette exposition permettra de mieux connaître Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle Anthonioz, Germaine Tillion et Jean Zay à qui cet hommage solennel sera rendu le 27 mai 2015.

Cette exposition permettra de mieux connaître Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle Anthonioz, Germaine Tillion et Jean Zay à qui cet hommage solennel sera rendu le 27 mai 2015.  Un intérêt tout particulier est également porté à la vie politique nationale. L’ouvrage présente les idées de Jean Zay, les principes dont il s'inspirait, ses réactions devant les événements de cette période de grands bouleversements que furent les années 1930. Ce livre contribue à une réflexion très actuelle sur l'histoire et la mémoire de Jean Zay, qui a encore beaucoup à nous dire et qu'il convient de redécouvrir. Préfacé par l’auteur de Jean Zay, l’inconnu de la République - Olivier Loubes - l’ouvrage Jean Zay, un républicain est destiné à faire découvrir l’Homme-République, au travers de sa très riche vie politique locale. L'objectif étant de présenter d'une manière accessible, à ceux qui ne le connaissent pas, ce que fut son action politique, tout en satisfaisant la curiosité des spécialistes.

Un intérêt tout particulier est également porté à la vie politique nationale. L’ouvrage présente les idées de Jean Zay, les principes dont il s'inspirait, ses réactions devant les événements de cette période de grands bouleversements que furent les années 1930. Ce livre contribue à une réflexion très actuelle sur l'histoire et la mémoire de Jean Zay, qui a encore beaucoup à nous dire et qu'il convient de redécouvrir. Préfacé par l’auteur de Jean Zay, l’inconnu de la République - Olivier Loubes - l’ouvrage Jean Zay, un républicain est destiné à faire découvrir l’Homme-République, au travers de sa très riche vie politique locale. L'objectif étant de présenter d'une manière accessible, à ceux qui ne le connaissent pas, ce que fut son action politique, tout en satisfaisant la curiosité des spécialistes.